超高層建築物等構造評定について

超高層建築物構造性能評価申請要領

※高さ60mを超える超高層建築物(工作物)、高さ60m以下の免震建築物等で時刻歴応答解析により大臣認定を取得する場合の性能評価申請要領

高層評定委員会

平成13年8月1日 制定

令和8年1月1日 改訂

設計者・申請者の皆様へ

日本ERI株式会社 評定認定部

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、日本ERI高層評価委員会は、以下のとおり実施致します。

(1) 新規案件は、「高層評定委員会」および「高層評定委員会(小委員会)」にて対面審査と致します。出席(WEB併用も可)のほどお願いします。

委員会もWEB併用となるため、必要部数の紙出力およびPDFデータを前日16:00 迄にご提出願います。

性能評価の標準的なフローについては「(1) 新規案件の場合」をご参照下さい。

(2) 変更案件(時刻歴応答解析を伴う等の「計画の変更」)は、原則対面審査と致します。出席(WEB併用も可)のほどお願いします。

委員会もWEB併用となるため、必要部数の紙出力およびPDFデータを前日16:00 迄にご提出願います。

性能評価の標準的なフローについては「(1) 新規案件の場合」をご参照下さい。

なお、変更内容等により書類審査とさせていただく場合がございます。

(3) 変更案件(軽微な変更)は、原則「高層評定委員会(小委員会)」にて書類審査と致します。性能評価の標準的なフローについては「(2) 変更案件(軽微な変更)の場合」をご参照下さい。

超高層建築物構造性能評価委員会

業務適用範囲、審査申請手続き、評定の流れ

超高層建築物構造性能評価委員会

超高層建築物構造性能評価委員会(以下「高層評定委員会」と省略)で実施する性能評価、業務範囲、審査申請手続き及び評定の流れを簡単にご説明いたします。

ここで、事前相談を踏まえて、高さ60mを超える建築物および難易度が高い新規案件は「高層評定委員会」にて審査を行います。標準的な新規案件および変更案件は、

委員構成を7名とした「高層評定委員会(小委員会)」にて審査を行います。

「日本ERI 高層評定委員会」の構成

- 委員長

- 河村 壮一(前芝浦工業大学客員教授)

- 副委員長

- 北村 春幸(東京理科大学教授)

- 委 員

-

福田 俊文(元建築研究所)

翠川 三郎(東京工業大学名誉教授)

宮本 裕司(福井工業大学教授・大阪大学名誉教授)

和泉 信之(元千葉大学教授)

磯崎 浩(元信州大学客員教授)

原 孝文(元芝浦工業大学非常勤講師)

山本 幸正(日本ERI 株式会社 評定認定部長)

古谷 章(日本ERI 兼、日本大学客員教授・東京理科大学 非常勤) - 専門委員

-

腰原 幹雄(東京大学教授)

野口 弘行(明治大学名誉教授)

元結正次郎(東京工業大学名誉教授)

松井 正宏(東京工芸大学教授)

松本 幸大(島根大学教授)

「日本ERI 高層評定委員会(小委員会)」の構成

- 委員長

- 河村 壮一(前芝浦工業大学客員教授)

- 副委員長

- 北村 春幸(東京理科大学教授)

- 委 員

-

福田 俊文(元建築研究所)

磯崎 浩(元信州大学客員教授)

原 孝文(元芝浦工業大学非常勤講師)

山本 幸正(日本ERI 株式会社 評定認定部長)

古谷 章(日本ERI 兼、日本大学客員教授・東京理科大学 非常勤)

業務範囲

- ①

-

建築基準法第20条第1項第一号の規定による、高さが60mを超える超高層建築物

【高さ60mを超える耐震、制震、免震建築物】 - ②

-

建築基準法第20条第1項第二号ロ【高さ60m以下の耐震、制震建築物】、

第三号ロ【高さ60m以下の免震建築物】、

第四号ロの規定による超高層建築物以外の建築物 - ③

-

建築基準法施行令第139条第1項第三号及び第四号ロ【煙突】、

令第140条第2項【RC造の柱、鉄柱等】、

第141条第2【広告塔、記念塔、高架水槽等】及び

第143条第2項【乗用エレベーター,エスカレーター】を含む)並びに

第144条第1項第一号ロ及びハ(2)【遊戯施設】の規定による工作物

ここで、高さ60m以下(高さ13m又は軒の高さ9mを超えるもの)で、免震層を配置した建築物は、鉄骨造または鉄筋コンクリート造等とは扱われず(法第20条第1項第二号に該当外)、法令上は「免震建築物」として位置づけられているため、 法第20条第1項第三号ロに該当します。

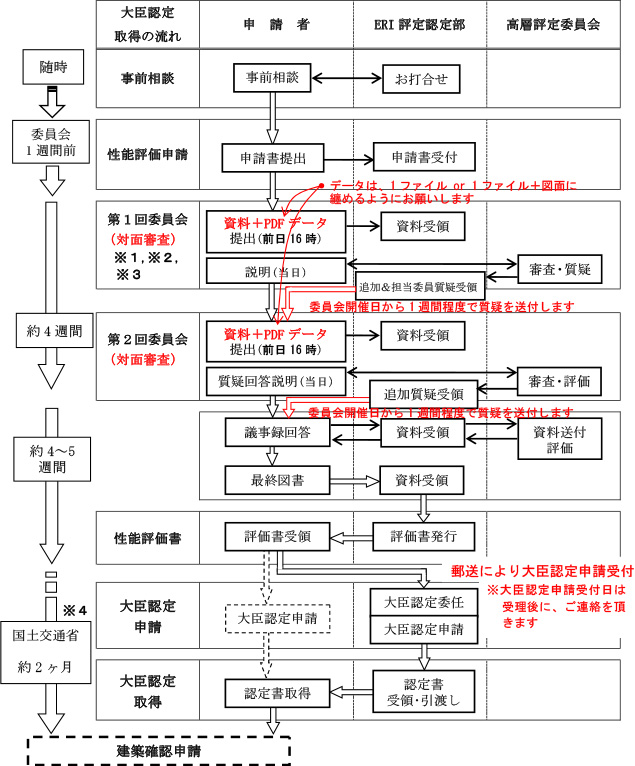

審査申請及び評定の流れ

性能評価と建築確認申請の標準的なフローを示します。

(1) 新規案件の場合(対面審査)(時刻歴応答解析を伴う等の「計画の変更」の場合を含む)

ご要望に応じて、性能評価と建築確認等のワンストップサービスをご利用いただけます

- ※1

- 委員会の中から担当委員を選任し、担当委員からの質疑事項も合わせて、文章にてお送りさせて頂きます。

- ※2

- 構造計算書一式を1部、第1回高層評定委員会から7~10 日後を目安にご提出下さい。

図面と構造計算書の整合性を確認させて頂きます。 - ※3

- 時刻歴応答解析を伴う等の「計画の変更」案件の場合は、新規案件と同様に、原則として対面審査と致します。原則として、計算書と図面と構造計算書の整合性を確認させて頂きます。

また、既存の案件で長周期通知による検討を追加するものは、原則として「高層評定委員会」にて審査を行います。 - ※4

- 大臣認定申請後は国土交通省の審査となります。過去の事例から平均的な期間を記しています。

(2) 変更案件(軽微な変更)の場合(書類審査)

ご要望に応じて、性能評価と建築確認等のワンストップサービスをご利用いただけます

- ※1

- 委員会の中からの中から担当委員を選任し、第1回委員会後(概ね7~10 日後)に、担当委員からの質疑事項を文章にてお送りさせて頂きます。

- ※2

- 大臣認定申請後は国土交通省の審査となります。過去の事例から平均的な期間を記しています。

- ※3

- 確認申請上の「軽微な変更」に該当するかどうかの判断は、建築主事等(建築主事または、指定確認検査機関)が規則第3条の2に基づき行うことになります。

事前相談

いつでも、お気軽にご相談ください。

電話、FAX、メール、ご来社など、いかなる方法でも構いません。ERI評定認定部にご一報ください。

事前相談票を基に評定認定部と打ち合わせを行います。

性能評価から大臣認定手続き、建築確認申請までの流れを含めて、ご不明な点等をきめ細やかに応対いたします。

また、「超高層建築物構造性能評価申請要領」、「日本ERI株式会社 時刻歴応答解析建築物性能評価業務方法書」(工作物の場合は「日本ERI株式会社 時刻歴応答解析工作物性能評価業務方法書」)および、 様式類をメール、郵便など皆様の都合にあわせて送付いたします。

| ERI 評定認定部 | |

|---|---|

| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂8-10-24住友不動産青山ビル南館4階 |

| 連絡先 |

TEL:03-5775-2405 FAX:03-5775-2441 お問い合わせはこちら |

| アクセス方法 |

|

平成25年1月よりERI大阪支店 評定部を開設し、関西エリアにおいても、事前相談を承ります。

| ERI 大阪支店 評定部 | |

|---|---|

| 住所 | 〒541-0053 大阪市中央区本町3-5-7 御堂筋本町ビル2階 |

| 連絡先 |

TEL:06-6265-3560 FAX:06-6265-3535 お問い合わせはこちら |

| アクセス方法 |

|

開催予定

原則として、高さ60m 原則として、高さ60m を超える建築物および難易度が高い新規案件は「高層評定委員会」にて審査を行います。標準的な新規案件および変更案件は、委員構成を7名とした「高層評定委員会(小委員会)」にて審査を行います。それぞれの開催日をご案内致します。

(1)高さ60mを超える建築物および難易度が高い新規案件「高層評定委員会」

※委員会資料部数は9部+PDFデータ

PDFデータは、1ファイルor1ファイル+図面に纏めるようにお願いします

| 月 | 日 程 ※原則として第1、3木曜日 | ||

|---|---|---|---|

| 2026 | 1 | 1/8(第2週) | 1/22(第4週) |

| 2 | 2/5 | 2/19 | |

| 3 | 3/5 | 3/19 | |

| 4 | 4/2 | 4/16 | |

| 5 | 5/8(金曜) | 5/21 | |

| 6 | 6/4 | 6/18 | |

| 7 | 7/2 | 7/16 | |

| 8 | 8/6 | 8/20 | |

| 9 | 9/3 | 9/17 | |

| 10 | 10/1 | 10/15 | |

| 11 | 11/5 | 11/19 | |

| 12 | 12/3 | 12/17 | |

| 2027 | 1 | 1/7 | 1/21 |

| 2 | 2/4 | 2/18 | |

| 3 | 3/4 | 3/18 | |

(2) 標準的な新規案件および変更案件「高層評定委員会(小委員会)」

※委員会資料部数は7部+PDFデータ

PDFデータは、1ファイルor1ファイル+図面に纏めるようにお願いします

| 月 | 日 程 ※原則として第1、2、3、4水曜日 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 2025 | 1 | 1/7 | 1/14 | 1/21 | 1/28 |

| 2 | 2/4 | ― | 2/18 | 2/25 | |

| 3 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | |

| 4 | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | |

| 5 | ― | 5/13 | 5/20 | 5/27 | |

| 6 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | |

| 7 | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | |

| 8 | 8/5 | ― | 8/19 | 8/26 | |

| 9 | 9/2 | 9/9 | 9/16 | 9/30(第5週) | |

| 10 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | |

| 11 | 11/4 | ― | 11/18 | 11/25 | |

| 12 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 12/23 | |

| 2027 | 1 | 1/6 | 1/13 | 1/20 | 1/27 |

| 2 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | |

| 3 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | |

注)第1、第3の委員会開催は、件数によっては、上表(1)と同日にさせて頂く場合がございます。

評価手数料一覧

評価手数料一覧を示します。なお、「性能評価手数料」は、第1回委員会開催日から原則1ヶ月以内にERIへ振込みをお願いします。「認定申請手数料」の収入印紙は、国土交通省大臣へ認定申請する際に必要となります。

(1) 新規案件の場合

・性能評価手数料

建築基準法施行規則11条の2の3 第3項第四号の規定による

| 建築物 | 手数料(円) | |

|---|---|---|

| 建築物の 延べ床面積 |

床面積の合計が500㎡以内のもの | 1,020,000 |

| 床面積の合計が500~3,000㎡以内のもの | 1,150,000 | |

| 床面積の合計が3,000~10,000㎡以内のもの | 1,600,000 | |

| 床面積の合計が10,000~50,000㎡以内のもの | 1,690,000 | |

| 床面積の合計が50,000~100,000㎡以内のもの | 2,260,000 | |

| 床面積の合計が100,000~200,000㎡以内のもの | 2,590,000 | |

| 床面積の合計が200,000㎡を超えるもの | 3,240,000 | |

| 特定天井を有するもの | 1,430,000 | |

| 工作物 | 手数料(円) |

|---|---|

| 工作物1基毎 | 1,150,000 |

この手数料には、消費税はかかりません

・認定申請手数料

国土交通大臣への認定申請業務を日本ERI に委託する場合には、認定申請代行の費用は無償ですが、認定申請手数料の収入印紙(¥20,000)はご準備下さい。

※2026年4月以降は、認定申請手数料(収入印紙)が¥19,500となります。

・返却図書および製本

ご返却用および、弊社保管用は電子図書となります。従いまして、製本費用は生じません。

大臣認定申請図書の製本返却をご希望の方は、紙出力をご準備頂ければ、製本後ご返却します。

製本費用(¥8,000(税込 ¥8,800)/ 冊)をご請求させて頂きます。

(2)変更案件の場合

〈構造方法等の「計画の変更」の評価手数料〉

既に認定を受けた構造方法等の計画の変更として性能評価を受ける場合は、建築基準法施行規則 別表第2に基づき、上表区分に応じた評価手数料となります。ここで、延べ床面積は、変更に係る部分の床面積となります。

・認定申請手数料

国土交通大臣への認定申請業務を日本ERI に委託する場合には、認定申請代行の費用は無償ですが、認定申請手数料の収入印紙(¥20,000)はご準備下さい。

※2026年4月以降は、認定申請手数料(収入印紙)が¥19,500となります。

・返却図書および製本

ご返却用および、弊社保管用は電子図書となります。従いまして、製本費用は生じません。

(ただし、2021年5月31日以前に時刻歴応答解析建築物・工作物の性能評価を受付した新規案件の変更案件については、弊社保管用として紙出力(1部)をご提出頂きます。)

大臣認定申請図書の製本返却をご希望の方は、紙出力をご準備頂ければ、製本後ご返却します。

その場合、製本費用(¥8,000(税込 ¥8,800)/ 冊)をご請求させて頂きます。

〈構造方法等の「軽微な変更」の評価手数料〉

既に認定を受けた構造方法等の軽微な変更として性能評価を受ける場合は建築基準法施行規則11条の2の3第5項第三号に基づき、下表区分に応じた評価手数料(新規案件の評価手数料の1/3(工作物の場合は1/10))となります。

・性能評価手数料(建築物)

※新規案件の1/3(千円未満の端数は切り捨て)

| 建築物 | 手数料(円) | |

|---|---|---|

| 建築物の 延べ床面積 |

床面積の合計が500㎡以内のもの | 340,000 |

| 床面積の合計が500~3,000㎡以内のもの | 383,000 | |

| 床面積の合計が3,000~10,000㎡以内のもの | 533,000 | |

| 床面積の合計が10,000~50,000㎡以内のもの | 563,000 | |

| 床面積の合計が50,000~100,000㎡以内のもの | 753,000 | |

| 床面積の合計が100,000~200,000㎡以内のもの | 863,000 | |

| 床面積の合計が200,000㎡を超えるもの | 1,080,000 | |

| 特定天井を有するもの | 476,000 | |

・性能評価手数料(工作物)

※新規案件の1/10

| 工作物 | 手数料(円) |

|---|---|

| 工作物1基毎 | 115,000 |

この手数料には、消費税はかかりません

・認定申請手数料

国土交通大臣への認定申請業務を日本ERI に委託する場合には、認定申請代行の費用は無償ですが、認定申請手数料の収入印紙(¥19,500(※軽微変更のみ))はご準備下さい。

※2026 年4月以降は、新規案件、変更案件ともに認定申請手数料(収入印紙)が¥19,500となり

ます。

・返却図書および製本

ご返却用および、弊社保管用は電子図書となります。従いまして、製本費用は生じません。

(ただし、2021年5月31日以前に時刻歴応答解析建築物・工作物の性能評価を受付した新規案件の変更案件については、弊社保管用として紙出力(1部)をご提出頂きます。)

大臣認定申請図書の製本返却をご希望の方は、紙出力をご準備頂ければ、製本後ご返却します。

その場合、簡易製本費用(¥5,200(税込 ¥5,720)/ 冊)をご請求させて頂きます。

審査基準

高層評定委員会にて、平成12年5月31日付け建設省告示第1461号「超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」を含む建築基準法令および、国土交通省より認可受けた「ERI時刻歴応答解析建築物性能評価業務方法書」(工作物は「ERI時刻歴応答解析工作物性能評価業務方法書」)、 その他の技術基準に照らし審査いたします。

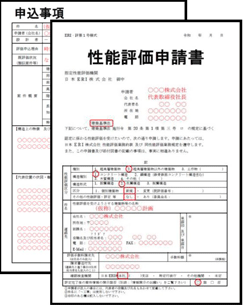

性能評価申請

ERI高層評定委員会開催日の1週間前迄に性能評価申請書(ERI-評第1号様式)をERI評定認定部に提出していただきます。

また、性能評価申請に記入する主な建築物、工作物の法令上の区分を以下に示します。

-

建築基準法第20条第1項第一号の規定

【高さ60mを超える耐震、制震、免震建築物】 -

建築基準法第20条第1項第二号ロの規定

【高さ60m以下の耐震、制震建築物】 -

建築基準法第20条第1項第三号ロの規定

【高さ60m以下の免震建築物】 -

建築基準法施行令第139条第1項第三号の規定

【煙突】 -

建築基準法令第140条第2項

【RC造の柱、鉄柱等】

※申請者様の押印は、建築基準法施行規則第10条の5の21(別記第五十号の十一様式)の改正に伴い不要です

構造設計概要書の構成

(1)新規案件の場合

構造設計概要書の作成要領は、「日本ERI株式会社 時刻歴応答解析建築物性能評価業務方法書」(工作物の場合は「日本ERI株式会社 時刻歴応答解析工作物性能評価業務方法書」)に記載してあります。

また、参考として、免震建築物の場合の構造設計概要書の構成例を示します。ここで、構造設計概要書の巻頭部分に、下記の①~⑧(ただし⑦は免震建築物の場合、⑧は長周期通知による検討を行う場合)の書類をとじ込んで下さい。

構造設計概要書の構成例(免震建築物の場合)

- 表紙

- ①性能評価申請書写し(ERI-評第1号様式)

- ②パースまたは模型写真

- ③建築物概要及び構造概要(ERI-評第7号様式)

- 構造図 ※委員会時は図面A3版(意匠・構造)を折り込まず別冊でも差支えありません

- ④評価項目と検討内容(ERI-評第8号様式)※検討内容はERIで作成します

- ⑤構造検討概要書(ERI-評第9号様式、付表-1)

- ⑥振動解析概要書(ERI-評第10号様式、付表-2)

- ⑦免震建築物の設備・維持管理概要(付表-3)※免震建築物の場合

- ⑧長周期地震動による家具の転倒・移動防止対策に対する設計上の措置(付表-4)

※長周期通知による検討を行う場合は添付 - 目次

-

本文

- 1章 建築設計概要書

- 2章 構造計画概要書

- 3章 構造設計概要

- 4章 地盤調査概要・入力地震動概要

- 5章 時刻歴応答解析概要

- 6章 維持管理概要

- 7章 その他、認定書の写し等

また、下記の項目について構造設計概要書に記載をお願いします。

- 敷地に複数棟ある場合(特に立体駐車場がある場合)は、意匠図(配置図等)に性能評価・大臣認定の範囲

- 代表的な応力図(長期、設計用せん断力時)及び検定比図(長期、設計用せん断力時)

- 代表的な柱・梁の断面検定結果(柱梁接合部、耐力壁、ブレース、柱脚等を含む)

- 基礎の応力図(長期、設計用せん断力時)及び断面検定結果(長期、設計用せん断力時)

- 代表的な(最も危険側)小梁、床の断面検定結果(玄関庇、認定範囲となる目隠し壁を含む)

- 地下外壁の土圧に対する断面検定結果

- 代表的な(最も危険側)小梁、床の断面検定結果

- 大梁、小梁、床それぞれについて最も危険側のたわみの制限値に対する検討結果

- 代表的な屋根ふき材、外装材、帳壁の暴風時の検定結果及び地震に対する変形追従性の確認

- 特定天井がある場合は検討結果および図面(意匠図および構造図)

(2)変更案件の場合

「高層評定委員会(小委員会)」に、構造設計概要書を提出して頂きます。

参考として、時刻歴応答解析を伴う変更「計画の変更」および応答性状に与える影響の小さい変更「軽微な変更」の場合の構造設計概要書の構成例を示します。

構造設計概要書の構成例(時刻歴応答解析を伴う等の「計画の変更」の場合)

- 表紙

- ①パース、配置図 ※複数棟ある場合、対象範囲を明示して下さい

- ②性能評価申請書写し(ERI-評第1 号様式)

- ③設計変更説明書

- ④主要な変更項目の概要(変更前後の対比)

- ⑤主要な検討結果の概要(各層重量、建物総重量、固有値、設計クライテリア、極めて稀な地震時の主要応答結果等の変更前後の対比)

- ⑥原設計時と同様の構成とした構造設計概要書

- 建築物概要及び構造概要(ERI-評第7 号様式)

※変更の内容を反映の上、施工者・監理者・特定天井・設計クリアランス、最小クリアランス欄を記載下さい - 変更後の構造図一式 ※委員会時は図面A3 版を折り込まず別冊でも差支えありません

- 評価項目と検討内容(ERI-評第8 号様式) ※検討内容はERIで作成します

- 構造検討概要書(ERI-評第9 号様式、付表-1)

- 振動解析概要書(ERI-評第10 号様式、付表-2)

- 設備・維持管理概要(付表-3)※免震建築物の場合

- 長周期地震動による家具の転倒・移動防止対策に対する設計上の措置(付表-4)

※長周期通知による検討を行う場合は添付

- 建築物概要及び構造概要(ERI-評第7 号様式)

- 目次

- 本文(建築設計概要、構造計画概要、構造設計概要、時刻歴応答解析概要等)

- 参考として原設計時委員会の指摘事項回答書(議事録)

構造設計概要書の構成例(応答性状に与える影響の小さい変更「軽微な変更」の場合)

- 表紙

- ①パース、配置図 ※複数棟ある場合、対象範囲を明示してください

- ②性能評価申請書写し(ERI-評第1号様式)

- ③建築物概要及び構造概要(ERI-評第7号様式)

※施工者・監理者・特定天井・設計クリアランス、最小クリアランス欄を記載下さい - ④設計変更説明書

- ⑤変更前後図 ※委員会時は図面A3版を折り込まなくても差支えありません

- ⑥各検討資料

構造設計概要書の提出部数、提出日

(1)新規案件の場合(対面審査)(時刻歴応答解析を伴う等の「計画の変更」の場合を含む)

構造設計概要書(ERI-評第1 号様式、パースまたは模型、ERI-評第7 号様式、ERI-評第8 号様式、ERI-評第9 号様式、ERI-評第10 号様式、付表-3(免震建築物の場合)、付表-4(長周期通知による検討を行う場合)の書類を閉じ込んだものを「高層評定委員会」の場合は9部およびPDFデータをご提出下さい。「高層評定委員会(小委員会)」の場合は7部およびPDFデータをご提出下さい。

ご提出は、委員会開催日の前日午後4時迄にERI評定認定部にご持参、あるいはご送付下さい。

(2)変更案件(軽微な変更)の場合(書類審査)

構造設計概要書を7部およびPDFデータを、「高層評定委員会(小委員会)」開催日の前日午後4時迄にERI評定認定部にご持参、あるいはご送付下さい。 なお、長周期通知による検討が必要な案件【①平成29 年4 月以降の新規案件かつ、②高さ60m超の建築物・工作物 又は 地上4階建て以上の免震建築物 かつ、③対策区域内(KA1、SZ1,SZ2,SZ3、CH1,CH2,CH3、OS1,OS2, OS3)】及び、既存の案件で長周期通知による検討を追加するものは、原則として、「高層評定委員会」にて審査を行います。

構造計算書

(1)新規案件および時刻歴応答解析を伴う変更「計画の変更」の場合

確認審査における審査指針が示され、主事又は確認検査機関では、大臣認定書(構造図一式)と確認申請図書とを照合するのみと明記されました。それに伴い、図面と計算書の整合性をERI評定認定部にて確認させて頂きます。

委員会の指摘事項回答書に加えて、図面と計算書の整合性の確認が完了しないと性能評価書および大臣認定申請が行えません。従いまして、別冊として構造計算書一式を1部、第1回高層評定委員会から7~10日後を目安として、ご提出ください。

※ 構造計算書について、下記の事項にご留意下さい。

- 構造図を添付して下さい。

- ページ番号を振って下さい。

- 応力図は数字が読み取れるようにして下さい。

- 図面と計算書の通り芯・軸が異なる場合は明記して下さい。

- 断面リストと計算書の部材符合が異なる場合は明記して下さい。

- 断面算定時の応力(特に足し合わせがある場合)の算定過程がわかるように凡例を示して下さい。

【高層評定委員会(対面審査)の開催】〈新規案件の場合(時刻歴応答解析を伴う等の「計画の変更」の場合を含む)〉

「高層評定委員会」および「高層評定委員会(小委員会)」の開催は、対面審査とさせて頂きます。

〈第1回委員会〉

申請者、設計説明者の方は高層評定委員会で構造設計概要書を用いて説明を行って頂きます。所要時間は、各委員からの質疑応答を含めて1時間を目安でお願いします。

設計説明者サイドの出席者は、原則として5名以内でお願いします。

設計説明、質疑応答が終了した時点で第1回目の高層評定委員会は終了します。質疑の内容によっては、追加の検討事項が発生する場合があります。

その場合には、次回の高層評定委員会迄に、指摘事項回答書(議事録)、必要に応じて、追加検討書、訂正される資料(訂正資料)を事前に、ERI 評定認定部と打ち合わせさせて頂きます。

また、高層評定委員の中から担当委員を選任し、構造設計概要書の検討項目・検討内容の不足等について、第1回高層評定委員会から概ね7~10 日後に、文章(質疑事項)をお送りさせて頂きます。担当委員からの質疑事項として、第1回委員会指摘事項回答書(議事録)に記載下さい。

なお、第1回高層評定委員会開催後、性能評価手数料の請求書を送付させて頂きます。

〈第2回委員会〉

申請者、設計説明者の方は、第1回高層評定委員会の指摘事項回答書(議事録)、必要に応じて追加検討書、訂正された資料(訂正資料)を第1回高層委員会時と同じ部数を準備して、概ね1ヶ月後の第2回委員会で追加説明をして頂きます。

追加説明が了承された場合、直ちに性能評価書(ERI-評第8 号様式)の草案をERI 評定認定部から高層評定委員会に提出し、その場で議論、高層評定委員会としての決裁を行います。

〈上記の委員会終了後〉

第2回高層評定委員会で決裁された案件の場合、第2回委員会の指摘事項回答書(議事録)、必要に応じて訂正資料等をERI評定認定部に送付いただきます。その資料をERI評定認定部から、各評価員に送付し、最終的な承認を得ます。

〈大臣認定申請とERI 提出図書について〉

大臣認定申請は新規、変更共に全て※の案件について電子申請が可能となりました。

※防災評定(階避難安全検証法、全館避難検証法、耐火性能検証法)、1敷地に構造上2 棟以上の場合を含む

詳細については、別途、2023年4月1付「 大臣認定申請の電子申請(オンライン申請)に伴う弊社の対応について」をご参照下さい。

【高層評定委員会(書類審査)の開催】〈変更案件(軽微な変更)の場合〉

〈第1回委員会〉

変更案件(軽微な変更)は、高層評定委員会(小委員会)にて書類審査と致します。

従いまして、委員会のご出席は不要です。また、委員会の中から担当委員を選任させて頂きます。

設計者様への各委員の質疑および、担当委員の質疑の送付については、審査・取りまとめの関係上、委員会開催日から1週間程度で質疑をメールにて送付致します。

指摘事項回答書(議事録)、必要に応じて、追加検討書、訂正される資料(訂正資料)を事前に、評定認定部と打ち合わせさせて頂きます。

なお、第1回高層評定委員会を開催後、性能評価手数料の請求書を送付させて頂きます。

〈第2回委員会〉

変更案件(軽微な変更)は、委員会の開催は原則として第1回のみとします。(必要に応じて第2回委員会を開催致します。)

〈上記の委員会終了後〉

第1回高層評定委員会で決裁された案件の場合、第1回委員会の指摘事項回答書(議事録)、必要に応じて訂正資料等をERI 評定認定部に送付頂きます。その資料をERI 評定認定部から、各評価員に送付し、最終的な承認を得ます。

〈大臣認定申請とERI 提出図書について〉

大臣認定申請は新規、変更共に全て※の案件について電子申請が可能となりました。

※防災評定(階避難安全検証法、全館避難検証法、耐火性能検証法)、1敷地に構造上2 棟以上の場合を含む

詳細については、別途、2023年4月1日付け「 大臣認定申請の電子申請(オンライン申請)に伴う弊社の対応について」をご参照ください。

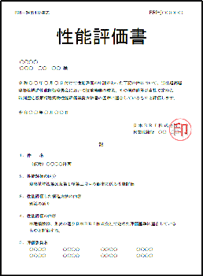

性能評価書

審査終了後、性能評価書(ERI-評第4号様式)を発行いたします。なお、この性能評価書の原本は、大臣認定用図書に添付し、大臣認定申請をおこないます。

性能評価手数料は、新規案件、変更案件ともに、第1回委員会開催日から、原則1ヶ月以内にERIへ振込みをお願いたします。この時点迄に、振り込まれていない場合、性能評価書が交付できないことがあります。

また、変更案件で下記の認定申請業務の代行をERIに委託している場合は、大臣認定書交付後の引き渡し前迄には、振り込みください。

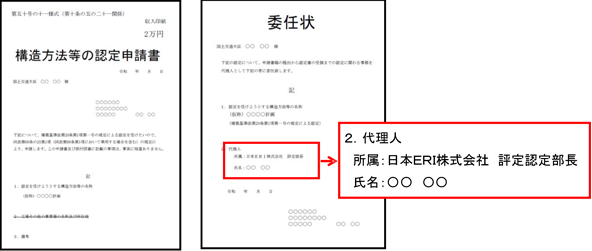

認定申請業務の代行

大臣認定申請は、申請者が行うのが原則となりますが、ERI評定認定部は、認定申請業務を無償で代行しています。ERIに委託する場合には、委任状をそえて評定認定部にお申し出ください。国土交通省住宅局建築指導課に提出、

認定を受領するまでの折衝、場合によっては修正、差し替えなどの業務を申請者のご協力の下で、お引き受けいたします。

認定申請代行の費用は無償ですが、認定申請手数料の収入印紙(¥20,000(※軽微変更は¥19,500))はご準備下さい。

※2026 年4月以降は、新規案件、変更案件ともに認定申請手数料(収入印紙)が¥19,500となり

ます。

※申請者様の押印は、建築基準法施行規則第10条の5の21(別記第五十号の十一様式)の改正に伴い不要です

申請取下げ及び審査延期の手続き

申請者の都合により、審査途中で申請を取下げる場合は、申請取下げ理由を明記した申請取り下げ届(ERI-評第6号様式)を提出していただきます。