耐震診断・耐震改修計画の判定について

建築物耐震判定申請要領

ERI耐震判定委員会(ERI関西地区耐震判定委員会)

- 委員長

- 窪田 敏行(近畿大学 名誉教授)

- 副委員長

- 勅使川原 正臣(名古屋大学 名誉教授)

- 委 員

-

都祭 弘幸(福山大学 教授)

大内山 正英(株式会社大内山建築構造事務所)

西 邦弘(株式会社キンキ総合設計)

濱田 弘行(日本ERI株式会社)

林原 光司郎(日本ERI株式会社 大阪支店)

八木 貞樹(八木建築構造研究所)

ERI耐震判定委員会 業務適用範囲、審査申請手続き、審査の流れ

ERI耐震判定委員会で実施する業務範囲、審査申請手続き及び審査の流れを簡単にご説明いたします。

業務範囲

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律第123号)(以下、耐震改修促進法)による耐震診断と耐震改修計画に関して、耐震改修促進法に基づく任意評価を行っております。主に、以下の評価を行っております。

建築基準法における任意評価

- 特定行政庁および指定確認検査機関等が、建築基準法において現行法に適合しない既存建築物(以下、既存不適格建築物)への増改築等の確認申請の際に、既存不適格建築物の構造上の安全性が確保されているかについて、 専門機関の審査が必要であると判断した場合の評価

- 既存不適格建築物で、想定される地震動に対し、免震構造・制震構造等で構造上の安全性を確保する為、時刻歴応答解析等により安全性の検証を行い、所管行政庁やその建築物の所有者がその検証内容について専門機関の審査が必要と判断した場合の評価

耐震改修促進法における任意評価

- 所管行政庁が、耐震改修促進法第8条に基づく耐震改修計画認定の申請を受けた際に、構造上の安全性について専門機関の審査が必要であると判断した場合の評価

- 国または各地方自治体の施策により、耐震診断・耐震改修事業に対する金銭面の支援が受けられる場合、支援の申請の手続きに際して、申請先の判断により専門機関による審査が必要であると判断された場合の評価

組織構成

ERI耐震判定委員会は、以下の4委員会で構成されており、各委員会で審査・判定を行っています。

お問い合わせ、ご相談は各委員会の事務局へお寄せ下さい。

● ERI本社耐震判定委員会(安達委員長)

- 対象案件:

- 主に、近畿・中国・四国・九州地方以外の一般的な案件

全国の高度な工学的判断または専門的知識等を必要とする案件 - 事 務 局:

- 日本ERI(株) 本社 評定認定部(担当:濱田、鶴尾)

TEL : 03-5775-2405 FAX : 03-5775-2441

● ERI関西地区耐震判定委員会(窪田委員長)

- 対象案件:

- 主に、近畿地方の一般的な案件

- 事 務 局:

- 日本ERI(株) 大阪支店 評定部(担当:林原、森山)

TEL : 06-6265-3565 FAX : 06-6265-3535

● ERI中国・四国地区耐震判定委員会(都祭委員長)※2023年4月以降、新規受け入れ中止

- 対象案件:

- 主に、中国・四国地方の一般的な案件

- 事 務 局:

- 日本ERI(株) 広島支店 確認部(担当:迫田)

TEL : 082-211-5500 FAX : 082-511-3113

● ERI九州地区耐震判定委員会(江崎委員長)※2023年4月以降、新規受け入れ中止

- 対象案件:

- 主に、九州地方の一般的な案件

- 事 務 局:

- 日本ERI(株) 福岡支店 確認部(担当:鈴木、溝部)

TEL : 092-432-7080 FAX : 092-432-7060

※中国・四国地区、九州地区のご相談は、『ERI本社耐震判定委員会』の事務局までお問合せ下さい。

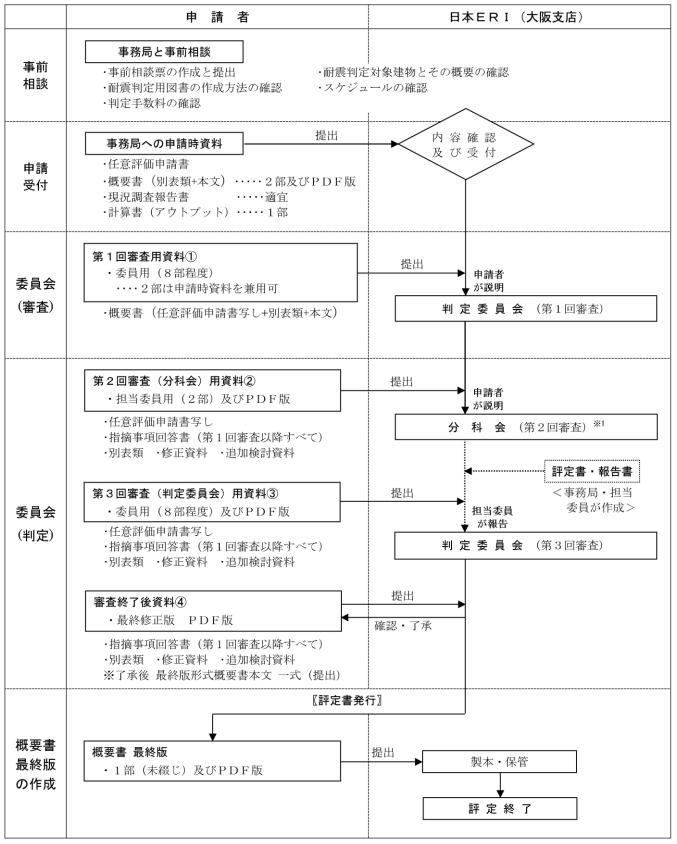

審査申請から評定終了までの流れ

【事前相談】

申請予定建築物について可能な限り13頁の『耐震判定 事前相談票』に記入して頂き、郵送またはFAX、メール等でお送り下さい。

随時ご相談に応じます。日本ERI株式会社 大阪支店 耐震判定事務局(以下、事務局)までご一報下さい。電話、メール、WEB会議(ZOOM等)によるご相談の他に、直接事務局までお越し頂いても結構です。WEB会議をご希望または直接お越しの際は事前にご連絡ください。

事前相談票を基に、申請内容について事務局と打合せを行い、審査時期等の調整を行います。

【2026年度 関西地区耐震判定委員会 開催予定】

関西地区耐震判定委員会(以下、判定委員会)の2026年度の開催予定日を以下に示します。

| 開催月 | 開催日 | 開催月 | 開催日 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 2026年1月 | 17日(土) | ― | 9月 | ― | 26日(土) |

| 2月 | 14日(土) | ― | 10月 | ― | 24日(土) |

| 3月 | 14日(土) | ― | 11月 | ― | 28日(土) |

| 4月 | ― | 25日(土) | 12月 | ― | 19日(土) |

| 5月 | ― | 23日(土) | 2027年1月 | ― | 23日(土) |

| 6月 | ― | 27日(土) | 2月 | ― | 27日(土) |

| 7月 | ― | 25日(土) | 3月 | ― | 27日(土) |

| 8月 | ― | 22日(土) | 4月 | 未定 | |

判定委員会は、原則として毎月第4土曜日に開催致します。

なお、開催予定日は、祝日、年末年始、学会、他の委員会の開催時期等により変更又は事情により中止する場合がございますので、予めご了承下さい。

【判定委員会の構成】

申請者から耐震判定の申込みを受け、判定委員会にて耐震診断・耐震改修計画の妥当性について審査を行います。判定委員会は窪田委員長のもと、学識経験者、専門技術者および日本ERI役職員で構成する委員、非常勤委員から構成され、 実務経験者が中心となっております。

判定委員会は、下記の委員により構成されています。

| 委員長 | 窪田 敏行 | 近畿大学 名誉教授 |

|---|---|---|

| 副委員長 | 勅使川原 正臣 | 名古屋大学 名誉教授 |

| 委 員 | 都祭 弘幸 | 福山大学 教授 |

| 大内山 正英 | 株式会社大内山建築構造事務所 | |

| 西 邦弘 | 株式会社キンキ総合設計 | |

| 濱田 弘行 | 日本ERI株式会社 | |

| 林原 光司郎 | 日本ERI株式会社 大阪支店 | |

| 八木 貞樹 | 八木建築構造研究所 | |

| 非常勤 委 員 |

宇田津 明哉 | 株式会社大建設計 大阪事務所 |

| 浦巽 利男 | 株式会社うらたつみ建築技研 | |

| 久保 章 | 株式会社久保総合技術研究所 | |

| 鈴木 昭司 | SS構造設計事務所 | |

| 平石 浩二 | 株式会社イオリ建築設計事務所 | |

| 政木 武志 | 株式会社フォルムふおらむ | |

| 松浦 敏彦 | 株式会社ティーエムアーク |

【審査基準】

審査基準は、耐震改修促進法の規定により、平成18年国土交通省告示第184号別添、および同告示別添のただし書きの規定により、国土交通大臣が当該指針と同等以上の効力を有すると認定した方法等により審査いたします。

<主な技術基準>

- 「2017年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」 (一財)日本建築防災協会

- 「2017年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針・同解説」(一財)日本建築防災協会

- 「2009年改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」(財)日本建築防災協会

- 「2009年改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針・同解説」(財)日本建築防災協会

- 「2011年改訂版 耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説」(財)日本建築防災協会

- 「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」(一財)日本建築防災協会

- 「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」(財)日本建築防災協会

- 「屋内運動場等の耐震性能診断基準(平成18年版)」文部科学省、(社)文教施設協会

- 「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説 平成8年版」(財)建築保全センター

- 「既存鉄筋コンクリート造建築物の『外側耐震改修マニュアル』」(財)日本建築防災協会

- 「既存鉄筋コンクリート造建築物の免震・制震による耐震改修ガイドライン」(財)日本建築防災協会

- 「既存建築物の耐震診断・耐震補強設計マニュアル 2018年版」(一社)建築研究振興協会 等

【耐震判定の申請】

申請者は、事前相談後に耐震判定が必要な事由を明確に記入した『任意評価申請書(ERI-耐評第1号様式)』(以下、申請書)を事務局に提出し、審査を希望する判定委員会開催日の10日前の17時までに、

後述に示す『耐震診断概要書』または『耐震改修計画概要書』(以下、概要書)を2部とPDF版を事務局に提出して下さい。

事務局にて、提出された申請書・概要書の構成・内容を確認させて頂き、判定委員会への提出の可否を判断させて頂きます。提出された申請書・概要書に不備等があった場合は、判定委員会への提出を見送らせて頂きますので、予めご了承下さい。

なお、耐震判定の申込み事由によっては、申請書に所管行政庁の記名が必要な場合がありますので、提出前に事務局までお問合せ下さい。

【耐震診断概要書・耐震改修計画概要書】

概要書は、他機関との様式や書式等と違いがありますので、予め別冊の『耐震判定用図書作成要領』を参照し、構成・内容・提出部数等を把握してから作成して頂きますと滞りなく審査が進みますので、ご協力をお願いいたします。

『耐震判定用図書作成要領』及び各様式類は、事務局までご連絡いただければ、郵送、メール等でお送りいたします。

≪概要書の構成≫ ※PDF版は、章ごとの複数ファイルを1つにまとめて下さい。

- a)

- 表紙

- b)

- ERI-耐評第1号様式(任意評価申請書)の写し[事務局の承諾印の無いもの]

- c)

- ERI-耐評第2号様式(一般事項および調査・診断・改修概要)[別表類]

- d)

- 目次

- e)

- 本文

- f)

- 参考資料

- g)

- その他

- 補強工法の技術評価書・技術評価報告書(補強工法が認定工法の場合)

- 耐震診断評定時の評定書、議事録(耐震改修判定の場合)

【審査の流れ】

〈第1回審査(判定委員会)開催までの準備〉

申請書・概要書について、事務局にて確認させて頂き、不備等が無い場合は、審査開催日時のご案内を、申請書に記載されている連絡先宛にFAXまたはメールにて送付させて頂きます。

申請者は、審査開催日の前々日の15時までに、概要書、現況調査報告書、計算書を必要部数用意し、事務局にご持参あるいはご送付下さい。用意して頂く必要部数は、審査状況により異なりますので、予め事務局までお問合せ下さい。

〈第1回審査(判定委員会)での概要説明〉

申請者の方は、判定委員会(WEB会議併用)にて概要書を用いて概要の説明を行って頂きます。その後、判定委員会委員との質疑応答が行われます。

その際には、下記の点に注意して下さい。

- 申請者側の出席者は、会場の関係上4名まで(WEB会議の出席者は、人数の制限を設けていません。)として下さい。申請者の都合上、出席者数が5名以上となる場合またはWEB会議による出席者は事前に事務局までご連絡下さい。

- 事務局より事前にご案内させていただく時間は、概要説明および委員との質疑応答を含めた時間となっております。概要説明の方法については、委員の指示に従って行って下さい。

- 提出された概要書の内容によっては、判定委員会・分科会での審査回数が増え、追加審査手数料が発生することもありますので、予めご了承下さい。また、判定委員会・分科会での質疑の内容によっては、追加検討事項が発生する場合があります。

第1回審査終了後には、申請者に『指摘事項回答書(ERI-耐評第7号様式)』(以下、議事録)の作成をお願いしております。議事録を作成して頂きましたら、担当委員及び事務局にて指摘内容・回答等を確認させて頂きますので、 事務局宛にメールにて送付して下さい。

〈第2回審査(分科会)での追加検討資料等の説明〉

判定委員会による審査終了後に、分科会を開催いたします。申請者には、分科会の資料として、『議事録』、『別表類』、『修正された資料(修正箇所にマーキング付)』、『追加検討項目一覧表』、『追加検討資料』、

『参考資料』等を綴じ込んだものを2部とPDF版を用意して頂きますので、用意が出来次第、事務局までご連絡をお願いいたします。事務局にて日程の調整を行い、分科会を開催いたします。

なお、分科会での審査は、担当委員により必要に応じて開催されますが、分科会の開催は原則として1、2回程度となっております。また、分科会での質疑の内容によっては、さらに分科会の追加開催が発生する場合があります。

≪分科会資料の構成≫ ※PDF版は、章ごとの複数ファイルを1つにまとめて下さい。

- a)

- 表紙

- b)

- ERI-耐評第1号様式(任意評価申請書)の写し[事務局の承諾印付のもの]

- c)

- 指摘事項回答書(第1回審査以降の議事録)(ERI-耐評第7号様式)

- d)

- 別表-1~5(一般事項および調査・診断・改修概要)(ERI-耐評第2号様式)

- e)

- 第1回審査用資料(概要書)の修正・差替え該当ページ

- f)

- 追加検討項目一覧表

- g)

- 追加検討資料

- h)

- 参考資料

2回目以降の審査にて、追加検討資料等の説明を行い、最終的に担当委員の了承が得られた時点で分科会は終了となります。

〈第3回審査(判定委員会)までの準備〉

分科会での審査終了後に、3回目の審査として判定委員会を開催し、分科会での審議報告および内容の妥当性について審議・評定を行います。申請者には、判定委員会の資料として、『議事録』、『別表類』、 『第1回審査から修正された資料(修正箇所にマーキング付)』、『追加検討項目一覧表』、『追加検討資料』、『参考資料』等を綴じ込んだものを必要部数(8部程度)とPDF版をを作成し、判定委員会開催予定日の前々日の15時までに事務局へご持参あるいはご送付下さい。

≪判定委員会資料の構成≫ ※PDF版は、章ごとの複数ファイルを1つにまとめて下さい。

- a)

- 表紙

- b)

- ERI-耐評第1号様式(任意評価申請書)の写し[事務局の承諾印付のもの]

- c)

- 指摘事項回答書(第1回審査以降の議事録)(ERI-耐評第7号様式)

- d)

- 別表-1~5(一般事項および調査・診断・改修概要)(ERI-耐評第2号様式)

- e)

- 第1回審査用資料(概要書)の修正・差替え該当ページ

- f)

- 追加検討項目一覧表

- g)

- 追加検討資料

- h)

- 参考資料

〈第3回審査(判定委員会)での審査〉

担当委員が、判定委員会に提出された資料を用いて報告を行います。担当委員から概要の説明および分科会の審議報告を行い、判定委員会委員による質疑応答が行われます。担当委員による報告・説明が、各委員により了承された場合、直ちに評定書の草案を事務局より判定委員会に提出し、その場で審議を行い、 判定委員会としての決裁を行います。決裁が終了した時点で判定委員会は終了いたします。判定委員会中に決裁された案件の場合、約1週間程度で評定書(ERI-耐評第8号様式)を発行いたします。

判定委員会にて質疑を受け、追加の検討事項が発生し、追加検討資料等の提出が必要になる場合は、指摘に対する回答書を事務局宛に送って頂き、担当委員による確認後、判定委員会委員へ送付いたします。委員の了解が得られ次第、評定書(ERI-耐評第8号様式)の発行となります。

なお、任意評価業務約款により、耐震判定手数料が請求書発行日から2週間以内にお振込みされていない場合は、判定委員会での審議が遅れる場合がございますので、予めご了承下さい。

〈第3回審査(判定委員会)終了後〉

評定書の発行後、概要書の最終版(ERI保存用図書)の原稿として、製本せずにバラの状態のもの(A3版原稿は折らないで下さい。)を1部とPDF版を作成し、事務局へ提出して下さい。弊社にて製本・保管を行います。

≪概要書最終版の構成≫ ※PDF版は、章ごとの複数ファイルを1つにまとめて下さい。

- a)

- 表紙

(最終的にはERIにて作成させていただきますが、申請者名称や設計者名称を確認させて頂くために作成をお願いいたします。) - b)

- ERI-耐評第1号様式(任意評価申請書)の写し[事務局の承諾印付のもの]

- c)

- 評定書(写し)

- d)

- 報告書(鏡および本文の写し)

- e)

- ERI-耐評第2号様式(一般事項および調査・診断・改修概要)[別表類]

- f)

- 目次

- g)

- 本文(最終修正および差替え済みのもの一式)

- h)

- 追加検討項目一覧表

- i)

- 追加検討資料

- j)

- 参考資料

- k)

- その他

- 補強工法の技術評価書・技術評価報告書(補強工法が認定工法の場合)

- 耐震診断評定時の評定書・議事録(耐震改修判定の場合)

- l)

- 指摘事項回答書(判定委員会・分科会の議事録)(ERI-耐評第7号様式)

申請取下げの手続き

申請者の御都合により、審査途中で申請を取下げる場合は、申請取下げ理由を明記した『申請取り下げ届(ERI-耐評第9号様式)』を提出していただきます。

また、任意評価業務約款に基づき、審査が6ヶ月以上にわたる場合、審査中に申請内容が大幅に変更になる場合、耐震判定手数料がお振込みされていない場合、著しく審査進行が困難であると判断された場合等は、申請の取下げとさせて頂きますので、

予めご了承下さい。

【耐震判定手数料】

承諾印を押印した申請書の写しを申請者に交付後に、申請書の送付先宛に『請求書』をお送りいたします。耐震判定手数料は、下表となっております。

なお、任意評価業務約款により耐震判定手数料が請求書発行日から2週間以内にお振込みされていない場合は、判定委員会での審議が遅れる場合がございますので、予めご了承下さい。

1.新規申請手数料

【税抜※金額(カッコ内は税込金額)、単位:円】

| 判定区分 | 床面積の合計 | 手数料 | |

|---|---|---|---|

| 耐震診断判定 | 500㎡以内のもの | 200,000 (220,000) | |

| 500㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 270,000 (297,000) | ||

| 2,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 350,000 (385,000) | ||

| 5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 450,000 (495,000) | ||

| 10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 600,000 (660,000) | ||

| 耐震改修判定 | 診断判定の評価を当社で取得している場合 | 500㎡以内のもの | 200,000 (220,000) |

| 500㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 270,000 (297,000) | ||

| 2,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 350,000 (385,000) | ||

| 5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 450,000 (495,000) | ||

| 10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 600,000 (660,000) | ||

| 診断判定の評価を他機関で取得している場合 | 500㎡以内のもの | 300,000 (330,000) | |

| 500㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 400,000 (440,000) | ||

| 2,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 500,000 (550,000) | ||

| 5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 700,000 (770,000) | ||

| 10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 900,000 (990,000) | ||

| 耐震診断及び耐震改修判定 | 500㎡以内のもの | 400,000 (440,000) | |

| 500㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 540,000 (594,000) | ||

| 2,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 700,000 (770,000) | ||

| 5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 900,000 (990,000) | ||

| 10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 1,200,000(1,320,000) | ||

| 床面積の合計が20,000㎡を超える場合 構造形式、建物形状等が複雑な場合 |

別途算定 | ||

(※:適用税率は、評定書の発行日により確定する。)

<備考>

- 1)

- 審査経過によって、判定委員会及び分科会での審査回数が3回を標準としている。審査経過によって、判定委員会・分科会での審査回数が増えた場合は、協議により別途、追加手数料を加算する。

- 2)

- 時刻歴応答解析等による高度な検証法を採用した場合は、500,000円(税込 550,000円)を加算する。

- 3)

- 第1回審査の直後に取り下げを行った場合の手数料は、新規申請手数料の3分の1とする。

- 4)

- 審査途中で取り下げを行った場合の手数料は返還しない。

2.変更申請手数料等

- (1)

- 委員会委員による審査を実施する場合

変更申請1回につき、新規申請手数料の2分の1とし、150,000円(税込165,000円)を下回らないものとする。 - (2)

- 前号以外の軽微な変更の場合

床面積の規模に係らず、一律150,000円(税込 165,000円)とする。 - (3)

- 評定書の再発行

再発行1回につき、一律10,000円(税込 11,000円)とする。

3.出張手数料

判定委員会および分科会の地方開催を、本社または地区判定委員会開催支店から委員及び事務局が出張して行う場合は、判定委員会及び分科会開催1回につき、100,000円(税込 110,000円)以下を加算する。なお、加算金額は同日に審査する案件数により決定する。

【評定フロー(関西地区耐震判定委員会)】

※1 審査状況により適宜開催致します。

※2 遠隔地からの申請等でWEB会議をご希望される場合は、事前に事務局までご連絡を下さい。

情報公開

既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会「耐震判定委員会 登録要綱 第6条」の規定に基づき、以下の情報を公開しております。

2005年04月01日 制定

2026年02月01日 改定

業務について

業務のご案内

申請カテゴリ

ヘルプ・その他

委員会開催日程